Este reportaje narra las historias de Catus y Frank: un hombre trans y una persona no binaria quienes han enfrentado violencia familiar, represión estatal y discriminación estructural en Nicaragua. En el exilio, llegaron a Costa Rica en 2018. Catus fue reasentado posteriormente en Estados Unidos. Desde el desarraigo hasta la organización colectiva, sus voces revelan lo que implica migrar sin dejar de ser quien se es, aunque todo alrededor empuje lo contrario.

Texto, videos y fotos por Noticias Bluefields

Editado por Alharaca

Catus recuerda la primera vez que pensó en irse de Nicaragua. No fue en 2018, cuando comenzaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Fue mucho antes, en su adolescencia, cuando su familia conservadora, evangélica, mestiza le dijo que ser trans era una “vergüenza”, “una abominación”, y que lo mejor que podía hacer era arrepentirse. Frank, por su parte, supo que estaba en peligro cuando una lista circuló entre los simpatizantes del gobierno. Su nombre estaba allí. Su identidad de género, su periodismo: todo se convirtió en una amenaza.

Catus nació hace 42 años. Creció en la Costa Caribe nicaragüense, una región donde ser una persona en situación de pobreza, afrodescendiente, indígena y disidente sexual significa vivir entre márgenes. En una exclusión estructural e histórica. Y cuando el Estado comenzó a perseguir cuerpos e identidades como las suyas, no tuvo más opción que exiliarse.

Nació con una vulva, pero desde muy joven supo que esa palabra “mujer” no nombraba su cuerpo ni su vida. En la adolescencia comenzó a tener relaciones con chicas, pero algo seguía sin encajar. “Me considero un cuerpo disidente”, dice. “Desafío todo lo heteronormal. No me identifico como ella trascendió al género masculino sin tener que entrar en discordia con mi vulva ni con lo que diga la gente”.

Se nombra transmasculino, género fluido, indígena afrodescendiente del pueblo miskitu. Su forma de nombrarse no cabe en las casillas que impone el Estado ni en las categorías que espera la familia. “Para mi familia eso era una abominación, una vergüenza. Por ser negra, se esperaba de mí que me casara, que tuviera hijos. Pero yo no encajaba en esa idea”.

Catus creció en una casa marcada por el fundamentalismo religioso. Fue criada por pastores y líderes evangélicos que nunca aceptaron su identidad. Ese rechazo no se quedó en el silencio o el castigo moral. “Soy sobreviviente de abuso sexual. Y soy una de las que no tiene justicia”. También fue víctima de violencia física y psicológica. Como muchas personas disidentes en contextos familiares conservadores, la salida fue la expulsión.

Pero el despojo no fue el final. En medio del dolor, se involucró desde joven en organizaciones defensoras de derechos humanos en su comunidad. “Lo enfrenté con organización, por vocación y por convicción social. Porque mi cuerpo lo vivió, lo resistió y lo sigue resistiendo en todas las dimensiones de la vida”.

Frank y su llegada a Costa Rica

Frank llegó a Costa Rica en septiembre de 2018, cuando el país comenzaba a llenarse de exiliades nicaragüenses que huían de la represión. Venía con un expediente de persecución política encima: por su trabajo como periodista y por no ocultar su identidad de género. “Tener protección internacional no significa tener derechos garantizados”, explica. “Aún con estudios universitarios, se me complicó acceder a salud, educación y trabajo”.

Frank es no binarie. Y en septiembre de este año sumará 33 años de vida. No se reconoce en los pronombres hegemónicos ni en los moldes impuestos por la legalidad migratoria. Su cuerpo, su forma de hablar, su forma de estar en el mundo no encajan en los formularios. “Cada vez que llego a un espacio y me llaman ‘él’, tengo que corregir. Tengo que explicar mi identidad. Es agotador. Ya eso me jode”.

Y hay más: racismo, clasismo, transfobia. “Me han llamado ‘sucia’ por ser de piel café, por no ser meramente indígena o negra. El ser no binarie ha sido la punta de flecha de toda la violencia que he vivido”.

Frank lo resume con claridad: ser migrante y ser disidente significa vivir con los derechos en pausa, como si fueran favores que hay que saber pedir sin incomodar.

Catus: sobrevivir, resistir, liderar

Cuando las amenazas llegaron a su barrio, Catus ya sabía que tenía que irse. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado medidas cautelares, pero lejos de protegerle, lo pusieron en la mira. “Me amenazaron personas del Consejo del Poder Ciudadano, de la Juventud Sandinista. En mi cuadra había vigilancia constante. Me seguían a donde fuera”, recuerda.

Salió hacia Costa Rica con lo puesto y una mochila llena de papeles. Al llegar, encontró refugio temporal en una casa de acogida. Pero muy pronto, la idea de “refugio” se volvió frágil. “Estuve en situación de calle. Tuve que volver a las casas de acogida, pero no era bien visto que una persona refugiada regresara a ese ciclo”, cuenta. El estigma de la situación de pobreza para las personas migrantes lo siguió incluso en los espacios que prometían protección.

Catus padece un desgaste de los discos en la columna vertebral, una enfermedad degenerativa del disco (EDD) o degeneración discal. Es decir, una condición crónica. Sin seguro médico, su acceso a la salud dependía de la creatividad, la solidaridad y el trueque. “Siempre que tenía complicaciones, no podía ir a un hospital. Me giraban facturas que no podía pagar”.

En paralelo, su pareja fue víctima de explotación laboral. “Trabajó en una casa donde no la dejaban salir. La querían esclavizar. Esto pasa, pero no está en la palestra pública”, denuncia. En el país que prometía derechos, lo que encontró fue precariedad, discriminación y exclusión.

Tampoco las organizaciones que debían ser aliadas resultaron espacios seguros. “Mi organización no tiene una política de género inclusiva. Desde la entrada, violentaron mi identidad de género”, señala. Los espacios institucionales, incluso los progresistas, muchas veces no saben o no quieren nombrar las existencias fuera del binarismo.

El peso del exilio

Desde hace años, Costa Rica se ha convertido en destino principal para quienes huyen del régimen de Ortega y Murillo. Según datos de ACNUR, para marzo de 2025 el país había acogido a más de 194,000 personas nicaragüenses solicitantes de asilo y a 9,216 refugiadas. Esta población representa casi un 4 % del total costarricense, que ronda los 5,1 millones de habitantes. Del total de personas refugiadas y solicitantes en Costa Rica, el 83 % son nicaragüenses.

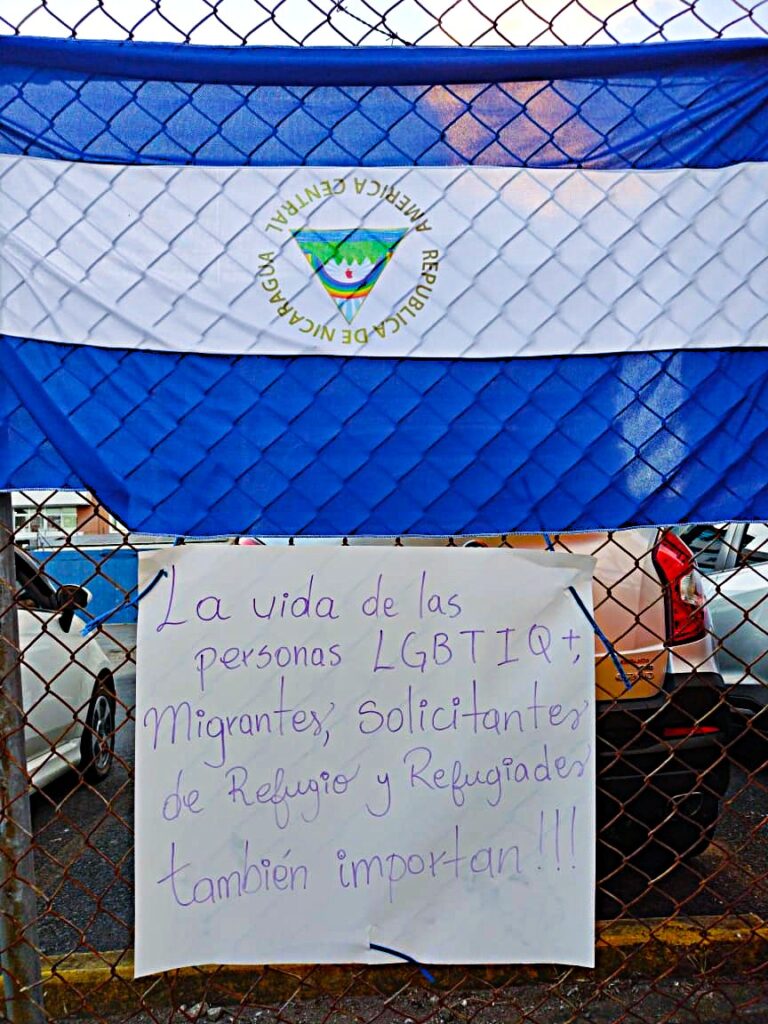

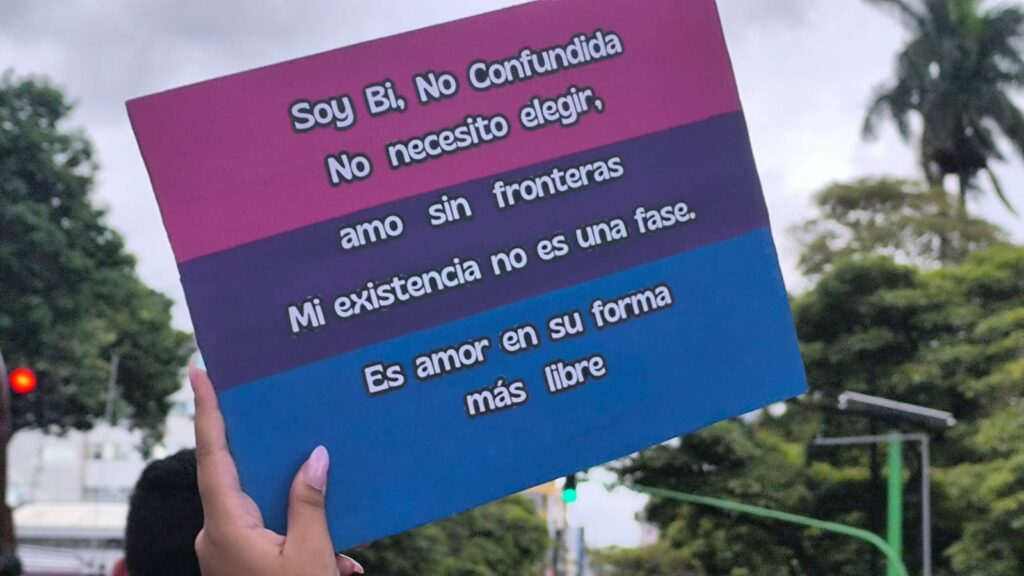

Pero en ese universo estadístico, hay historias que se repiten con patrones demasiado claros: personas LGBTIQ+, sobre todo trans y no binarias, enfrentan condiciones aún más precarias. Vienen huyendo de una represión doble: la política y la que atraviesa sus cuerpos disidentes.

El informe Redes de solidaridad de personas LGBTQ+ desplazadas, publicado por Refugees International e IRCA-Casabierta en enero de 2022, señala que en Nicaragua las personas trans son especialmente vulnerables a la violencia física, sexual y psicológica. Esta conclusión coincide con lo documentado por la CIDH en Nicaragua: La persecución a la comunidad LGTBQ+, donde se advierte sobre los riesgos diferenciados que enfrentan las personas trans en contextos de represión estatal y exclusión estructural.

Organismos internacionales como Human Rights Watch y la CIDH han advertido sobre los altos niveles de violencia contra personas trans en Nicaragua, así como sobre el cierre de más de 1,500 organizaciones de sociedad civil, muchas de ellas espacios seguros para la comunidad diversa. En un país donde ser trans es motivo de exclusión sistemática, el exilio no es solo un desplazamiento territorial: es una estrategia de sobrevivencia.

Y, sin embargo, ni siquiera al cruzar la frontera las cosas se resuelven. El refugio se transforma en espera. La espera, en incertidumbre.

Derechos en pausa

Con documentos en regla y la categoría de refugiade, tanto Catus como Frank creyeron que podrían acceder a derechos básicos. Pero en Costa Rica, contar con un estatus legal no garantiza empleo, salud ni trato digno.

“Lo más difícil era conseguir trabajo. Aun siendo una persona profesional, no me daban oportunidades laborales”, cuenta Catus. Su experiencia es compartida por Frank: “Encontrar trabajo ha sido difícil. Las personas migrantes suelen ser relegadas a empleos precarios como la agricultura, la manufactura o lavar carros. No basta con tener un documento legal; también necesitás un permiso laboral y que alguien quiera darte una oportunidad”.

La ley costarricense —el artículo 404 del Código de Trabajo— prohíbe expresamente la discriminación por razones de género, orientación sexual, etnia o nacionalidad. Pero en la práctica, la brecha entre el papel y la vida cotidiana sigue siendo profunda.

Frank lo vive a diario. Incluso con seguro social, ha enfrentado trabas en el acceso a medicamentos y maltratos sutiles. “Me han retardado los medicamentos por tres o cuatro días. Y cuando llego, me hacen mala cara. Esa expresión del rostro puede decir muchas cosas a una persona vulnerable”.

El trabajo informal, la explotación y la hostilidad institucional terminan por desgastar no solo el cuerpo, sino la voluntad. Lo que parecía un destino seguro, se transforma en otro laberinto.

Un nuevo comienzo, con memoria

Después de cinco años en Costa Rica, Catus fue reasentado en Estados Unidos, donde encontró algo que parecía lejano: seguridad. “Aquí me siento seguro y protegido siendo yo mismo. No tengo que disimular al hablar ni explicar mi identidad”, dice. Es un respiro que no borra lo vivido, pero que permite mirar hacia adelante.

En este nuevo territorio, ha podido retomar su carrera como educador, algo que en Costa Rica le fue imposible. “Aquí puedo entrar a un aula de clase de nuevo. En Costa Rica, nunca tuve esa oportunidad”, cuenta.

Pero la violencia del exilio no desaparece con la mudanza. Lo que cambia es el margen de acción, la posibilidad de respirar sin tener que justificar cada gesto. Y, sobre todo, la oportunidad de dejar huellas para otres. “Una de las cosas gratificantes del exilio ha sido poder organizarme, crear tejidos sociales. Yo lo veo como una fuerza para que nuestra lucha sea sostenible, para abrir camino a otras personas forzadas a irse”, afirma.

En América Latina, la violencia contra las mujeres trans no solo es mortal, también es temprana. En Nicaragua, entre 2008 y septiembre de 2024 se reportaron 14 asesinatos de personas transgénero—el 0.28 % del total global de 5 040—según Transgender Europe (TGEU).

En la región, la esperanza de vida de las mujeres trans ronda entre los 35 y 41 años, según informes de la CIDH y redes trans latinoamericanas como RedLacTrans. No mueren por ser trans: las matan los sistemas que las expulsan de la salud, la vivienda, el empleo, la educación, la justicia y los crímenes de odio.

En cuanto a los hombres trans, no se cuenta con estimaciones de esperanza de vida tan claras. Lo que sí existe es evidencia epidemiológica sólida: un estudio en Inglaterra halló que las personas transmasculinas tienen una tasa de mortalidad global algo superior a la de personas cisgénero 325.9 muertes por 100 000 personas-años versus 315.3 para hombres cis y un riesgo de muerte aproximadamente 1.43 veces mayor que el de hombres cis, y 1.75 veces más que el de mujeres cis. Un estudio en Países Bajos revisó 1 641 hombres trans y halló que murieron 44 (2.7 %) durante el seguimiento, con una mortalidad por causas externas (accidentes, suicidio) tan alta como en las mujeres trans. Aunque no existe una “esperanza de vida promedio” oficial para ellos, estos datos confirman que los hombres trans también enfrentan una mortalidad prematura, especialmente por causas externas.

Tejer para no romperse

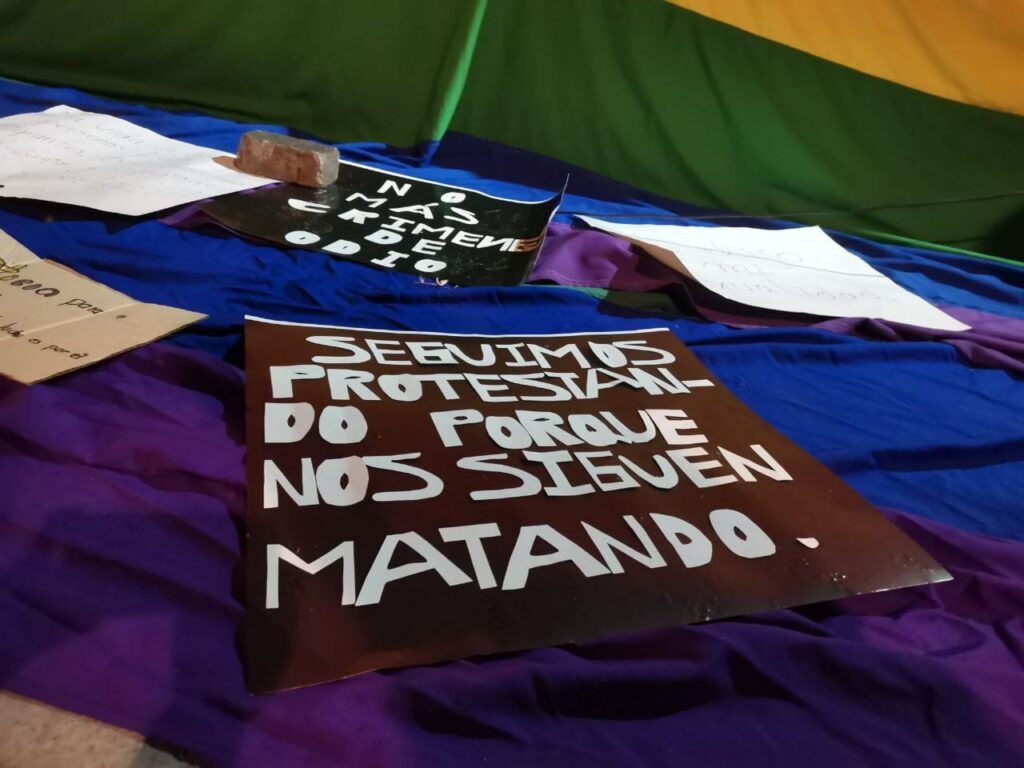

En medio del desarraigo, Frank, Catus y otres migrantes de la diversidad sexual han apostado por lo colectivo. Han construido redes donde se escuchan, se protegen y se acompañan. Redes que no niegan el dolor, pero lo transforman en fuerza.

“La organización ha sido clave para resistir”, dice Frank. Participa en espacios donde se discuten políticas públicas, se denuncian violencias y se crean rutas de apoyo mutuo. Allí, lo no dicho encuentra palabras, y lo invisibilizado, rostro.

Estas redes no siempre reciben fondos, ni aparecen en los informes. Pero existen. A veces son casas compartidas. A veces son grupos de WhatsApp. A veces, una conversación en voz baja en medio de una marcha. Son hilos invisibles que sostienen lo que el sistema deshace.

La reducción del presupuesto de ACNUR en Costa Rica —de casi un 41 % a inicios de 2025— dejó a miles de personas nicaragüenses sin asesoría legal, apoyo financiero ni medios de vida.

“Este país ha respondido con compromiso y dignidad, pero los recursos disminuyen a medida que las necesidades se multiplican. Es devastador el impacto que esto está teniendo en las personas (o sea, mujeres, niñas, niños y hombres), quienes no están recibiendo el apoyo que requieren mientras tratan de reconstruir sus vidas aquí”, advirtió Andrés Celis, representante de ACNUR en Costa Rica.

La migración forzada no se detiene, pero la red institucional que sostiene a quienes huyen es cada vez más frágil.

Ser caribeñe, ser disidente, ser sobreviviente

La historia de Catus y Frank no es una excepción. Es parte de una geografía mayor de expulsión, donde las personas LGBTIQ+ —especialmente quienes vienen de comunidades indígenas, afrodescendientes o rurales— siguen enfrentando exclusión en cada frontera que cruzan: la del país que dejan, la del que los recibe, la de la legalidad, la del lenguaje.

Mientras Nicaragua se hunde más en la represión, la migración forzada continúa. Pero los recursos humanitarios se agotan. La reducción del presupuesto de ACNUR ha dejado a miles de personas sin asesoría legal, sin apoyo financiero y sin medios de vida. El exilio se alarga. La espera también.

Y sin embargo, hay quienes no solo sobreviven, sino que organizan. Catus, Frank y otres han demostrado que las redes comunitarias sostienen donde las instituciones fallan. Que el cuidado entre pares no es un gesto menor, sino una forma de resistencia. Que la disidencia no se apaga en el exilio: se transforma.

Porque migrar siendo disidente no es solo cruzar una frontera: es insistir, con el cuerpo entero, en existir.

Las historias de Catus y Frank lo recuerdan con fuerza. Migrar sin renunciar a la propia identidad es un acto de resistencia cotidiana. Naciones Unidas ha llamado a los Estados a implementar políticas inclusivas que garanticen derechos básicos como salud, empleo y educación para las personas migrantes y refugiadas. Mientras tanto, quienes han sido expulsades de su país siguen tejiendo redes para no romperse.

LEER TAMBIÉN Autodestierro, el camino a la libertad de las mujeres indígenas y afrodescendientes Trans