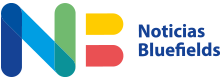

La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) abarca aproximadamente 27,260 kilómetros cuadrados, representando el 21% del territorio nacional de Nicaragua. Sin embargo, este vasto espacio geográfico, caracterizado por su diversidad cultural y riqueza ecológica, enfrenta profundas desigualdades históricas y desafíos estructurales que limitan el desarrollo integral de sus pueblos.

Una Región Multicultural y Plurilingüe

La RACCS es un mosaico de pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que conviven en un territorio donde la autonomía política y cultural es ley desde 1987. Esta región alberga comunidades Creole, Miskita, Rama, Garífuna, Sumo-Ulwa y mestizas, donde la diversidad lingüística refleja siglos de intercambio cultural: español, kriol, miskito, rama y ulwa son lenguas vivas en la identidad regional.

Las ciudades y comunidades como Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas, La Cruz de Río Grande y El Rama, no solo son núcleos urbanos, sino también espacios donde las tradiciones pesqueras, la cultura garífuna y los sistemas de gobierno comunal mantienen vigencia.

Pobreza estructural y desigualdad territorial

De acuerdo a estudios de INIDE y organizaciones como el Movimiento RACCS, cerca del 63% de la población rural vive en pobreza extrema, mientras que el 28% de los habitantes urbanos sobreviven con menos de un dólar diario. Estos indicadores reflejan las desigualdades profundas que han marcado a la Costa Caribe, históricamente excluida de las políticas de desarrollo centralizadas en Managua.

Los municipios más afectados son los de difícil acceso terrestre, como Desembocadura del Río Grande, El Tortuguero, Kukra Hill y varias comunidades insulares, donde el acceso a servicios básicos como agua potable, energía y educación sigue siendo limitado.

Vulnerabilidad climática y resiliencia ambiental

La RACCS es una región particularmente expuesta a los efectos del cambio climático. Según datos del INETER, cada año, durante la temporada de huracanes (junio a noviembre), las comunidades costeras e insulares enfrentan riesgos de inundaciones, vientos huracanados y deslizamientos.

La RACCS alberga uno de los sistemas de humedales más extensos y complejos de Centroamérica, conformado por lagunas costeras, estuarios, pantanos, ríos y bosques de manglares que actúan como barreras naturales contra inundaciones y huracanes.

Principales Humedales de la RACCS

Laguna de Bluefields: Uno de los ecosistemas más productivos de la región, esencial para la pesca artesanal y la biodiversidad acuática.

Laguna de Perlas: La más extensa del Caribe nicaragüense, clave para el equilibrio ambiental y hogar de comunidades Creole, Garífuna y Miskitas.

Río Escondido y su Delta: Eje vital de comunicación y comercio fluvial, rodeado de humedales inundables.

Humedales de Kukra Hill (Laguna Water Side): Recientemente declarados área protegida, estos humedales de 83 hectáreas son hábitat de aves migratorias, reptiles y especies de flora endémica.

Punta Gorda y Desembocadura de Río Grande: Complejos de manglares, esteros y pantanos salobres que protegen las costas de la erosión.

Importancia Ecológica y Cultural

Biodiversidad: Estos humedales son refugio de especies como el manatí caribeño, tortugas marinas, cocodrilos, aves costeras, y peces de gran valor comercial.

Medios de vida: Las comunidades indígenas y afrodescendientes dependen de estos ecosistemas para la pesca artesanal, la recolección de moluscos y la agricultura de subsistencia.

Barreras naturales: Actúan como esponjas que absorben excedentes de lluvias y protegen las poblaciones humanas de los efectos devastadores de huracanes y marejadas ciclónicas.

Amenazas

El sistema de humedales de la RACCS enfrenta amenazas crecientes debido a:

Expansión de la frontera agrícola sin regulación.

Tala indiscriminada de manglares para actividades ganaderas y urbanas.

Proyectos de infraestructura sin estudios de impacto ambiental adecuados.

Cambios en el régimen de lluvias por el cambio climático, alterando los ciclos hidrológicos de los ecosistemas.

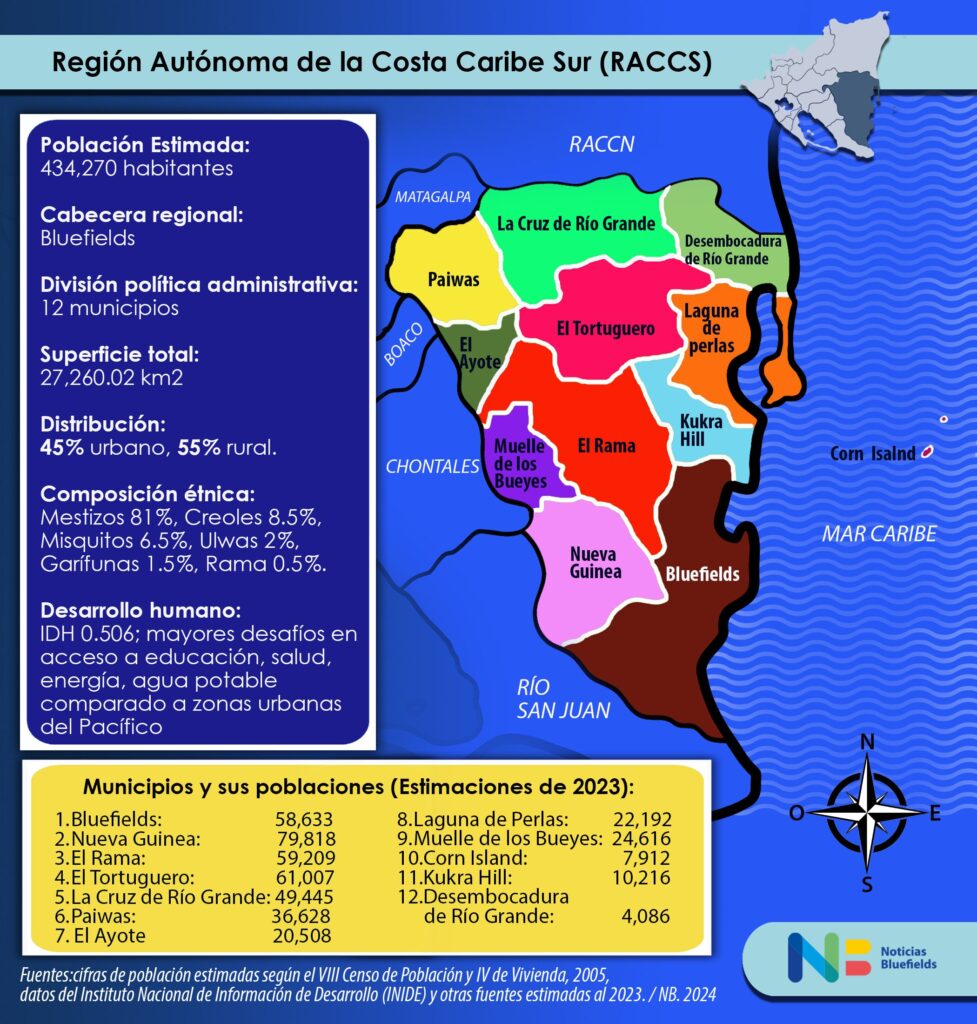

La Autonomía como derecho, no como retórica

La autonomía regional de la Costa Caribe, establecida en el Estatuto de Autonomía de 1987 (Ley 28), garantiza el derecho de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas a gobernar sus territorios, preservar sus culturas y gestionar sus recursos naturales según sus propias formas de organización.

Sin embargo, desde su creación, este modelo de autonomía ha sido constantemente debilitado por la falta de voluntad política, la centralización de poder en Managua y, más recientemente, por las consecuencias de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018.

La Suplantación de Autoridades Comunales y Territoriales

A raíz de la crisis de 2018, caracterizada por la represión a las protestas cívicas y la concentración de poder por parte del régimen Ortega-Murillo, se intensificó un proceso de imposición de estructuras paralelas de poder en los territorios autónomos, desplazando a las autoridades comunales legítimamente electas.

Organizaciones como el Consejo de Ancianos, los Gobiernos Comunales, Territoriales y las Asociaciones de Líderes Indígenas han denunciado cómo el gobierno central, a través de sus operadores políticos, ha intervenido directamente en la selección de líderes, ignorando los procesos de elección tradicionales y violando los mecanismos de autodeterminación reconocidos por el Estatuto de Autonomía y convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

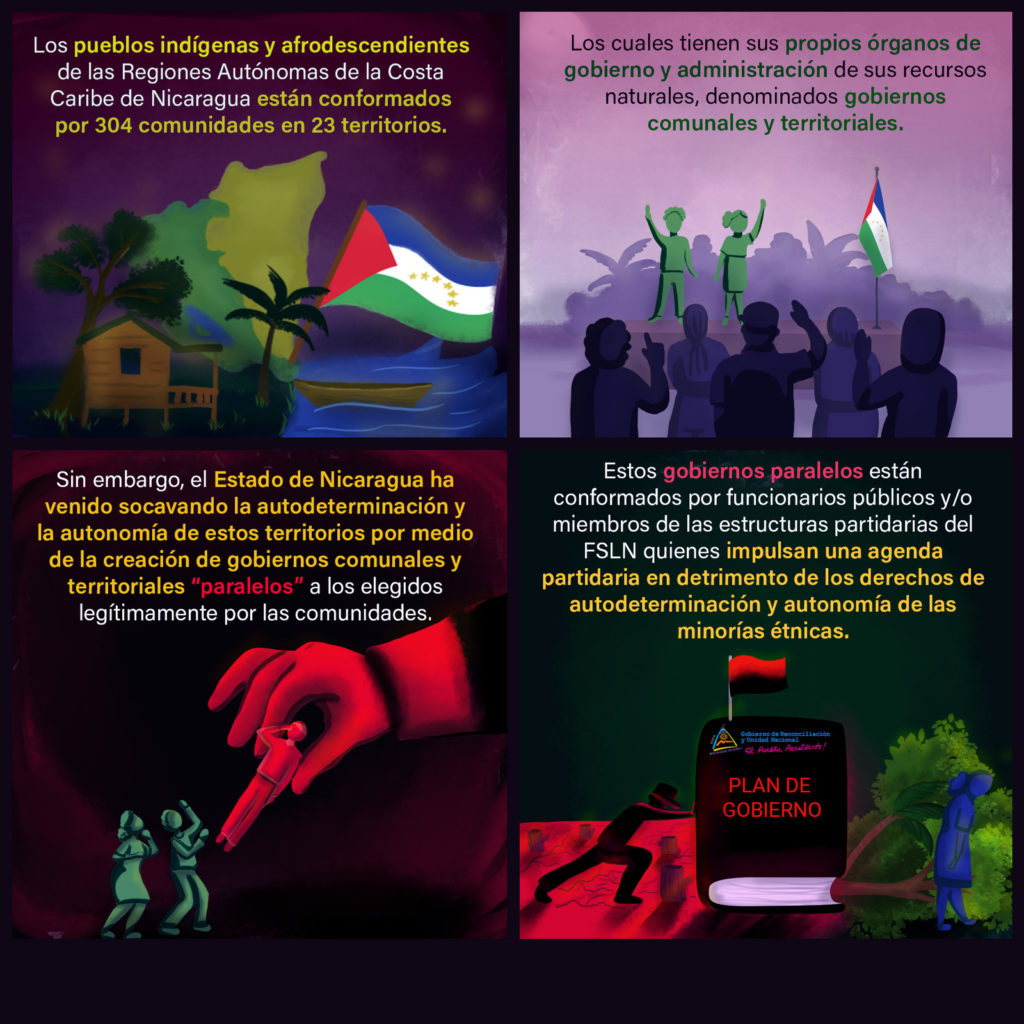

Impacto en la Gobernanza y Derechos de los Pueblos

Este proceso de suplantación ha provocado:

La pérdida de representatividad auténtica en las estructuras de gobierno comunal.

Debilitamiento de las asambleas comunitarias como órganos máximos de decisión.

Cooptación de los Consejos Regionales Autónomos por intereses partidarios, desnaturalizando su función de defensa de los derechos colectivos.

Imposición de concesiones mineras, forestales y pesqueras sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

Conflictos territoriales e incremento de invasiones de colonos, especialmente en territorios indígenas miskitos, ramas y afrodescendientes.

De la Autonomía a la Subordinación Política

La imposición de funcionarios “leales al partido” ha transformado la autonomía en una estructura nominal, donde las decisiones se subordinan a la lógica del poder central, anulando la esencia misma del autogobierno indígena y comunitario. Este fenómeno no es exclusivo de la RACCN, sino también afecta gravemente a la RACCS, especialmente en municipios como Bluefields, Kukra Hill, Laguna de Perlas y La Cruz de Río Grande.

En este contexto, la autonomía se mantiene como un derecho en papel, pero en la práctica se ejerce de forma limitada, bajo vigilancia política, con restricciones a la libre organización y con las voces críticas silenciadas mediante amenazas, desplazamientos forzados o criminalización.

El desafío de recuperar la Autonomía real

Las organizaciones comunitarias y territoriales de la Costa Caribe han insistido en que el modelo de autonomía solo podrá fortalecerse si se respetan:

Los procesos tradicionales de elección de autoridades comunales.

La consulta libre, previa e informada sobre proyectos que afecten sus territorios.

El respeto a la diversidad cultural y lingüística.

La despolitización de los órganos de gobierno regional.

A pesar del contexto adverso, las comunidades continúan ejerciendo su resistencia mediante redes de apoyo comunal, la defensa jurídica de sus derechos y la preservación de sus prácticas ancestrales como formas de autonomía de facto.

Fuentes Consultadas:

- INIDE, Informe sobre Pobreza (2005)

- MARENA, Parques Ecológicos RACCS (2021)

- INETER, Atlas de Riesgos Climáticos (2024)

- INTUR, Plan Estratégico de Turismo Costa Caribe (2023)

- URACCAN & UNAN-Managua, Estudios sobre Poblamiento Histórico de la RACCS (2022-2023)

LEER TAMBIÉN Nuestra identidad arquitectónica se desvanece